![]()

| 出雲大社の本殿特別拝観がありました。 またとない機会ですので、何とか時間を作って行ってきました。 |

|

| 二、出雲市 現在JRは大社町まで路線がありません。JRの最寄り駅は出雲市駅です。 |

|

●出雲市駅駅舎 出雲大社を意識したデザインなんでしょうか。 余り上手ではないよね。 後出の旧国鉄大社駅と比べてみて下さい。  切り妻屋根の内側には出雲神話の絵解きパネルがあるのだけれど……。 うーん。 こちらでもつっこまれていたけれど、この兎、激しく間抜けそう。 |

|

|

|

|

| 三、大社町 出雲市からは一畑電鉄かバスで。 私は今回早朝出発だったので、タクシーを使っちゃいましたが。 |

|

●一畑電鉄大社神門駅 中々モダンな駅舎です。 昭和5年(1930)竣工の建物です。登録文化財。 幾何学的な要素を用いた所謂セセッション風というデザイン。 規模は小さいながら、綺麗にまとまった親しみのある建物だと思います。  大社神門駅の内部。 シンプル。 色ガラスを通して入ってくる光が中々良い。 『千と千尋の神隠し』の1シーンを思い起こさせるような感じです。 ●旧国鉄大社駅本屋  旧国鉄における出雲大社参詣路の表玄関に当たる駅舎。 堂々たる木造和風建築。大正13年(1924)竣工。 左右対称にして千鳥破風を設け、鴟尾を上げる。 正面性や記念性を強く打ち出したデザインと言えます。  旧大社駅の内部。 外観からは二階建てに見えますが、天井の高い平屋建てです。 中央部はコンコース。奥の右翼部は事務棟、手前側左翼部は待合室でした。 天上は折上格天井(ごうてんじょう)で、高い格式を示すデザインです。 シャンデリアとか含めて、大正時代の雰囲気を感じます。 ●出雲大社 いよいよ大社に参拝です。 大鳥居を過ぎ、木々も立派な参道を通って行きます。 早朝の参道は雰囲気がとても良かったのですが、 興奮していて写真を撮るのをすっかり忘れていました。 ●瑞垣外側から見た出雲大社  本殿、楼門、八脚門の屋根と回廊が見えています。 一番奥に見えるのが観祭廊(かんさいろう)です。 本殿は国宝、他の各棟も皆重要文化財です。 建築史的には色々書くこともあるのですが、あまり細かいことは不要でしょう。 楼門、八脚門、回廊や観祭廊は現本殿より一代古い寛文度(1667)の 遷宮時の建築を移築したものと考えられています(異説あり)。 現在は御祭神は本殿から遷座されており、拝殿が御仮殿となっています。 そんな訳で、本殿内を見学することも可能になったのです。 ●八脚門  重要文化財。シンプルな本殿と異なり、龍や水犀などの彫物が施されています。 延享元年(1744)の遷宮の際に、寛文時の建築を解体移築したと考えられています。 通常参拝客が入れるのはこの門の前までです。 ここを通っていよいよ本殿へと向かいます。 八脚門の内側では撮影禁止なので、以後は瑞垣の外からの写真です。 ●出雲大社本殿  出雲大社(いずものおおやしろ)、古くは杵築(きづきの)大社と称もしました。 巨大な本殿は大社造の代表例であり、延享元年(1744)の造営、国宝です。 平面は六間(11メートル)四方、高さは八丈(24メートル)という規模を誇ります。 中世〜近世初期には本地垂迹説に基づく仏教要素が加わり、 現在の境内とはかなり異なる風景が展開していたそうです。 これに対する反動が17世紀に顕在化します。それが寛文の遷宮でした。 寛文時の遷宮の際には、復古主義的な意図を持って境内が一新されました。 仏教関連の堂宇は排除され、本殿でも正殿式が採用されました。 (ただし、掘立柱ではなく礎石建てである点、朱塗りではなく素木造とした 事などは、実際の古式とは異なっています。復古といっても、あくまで 当時の神社関係者や建築技術者が考えた形であったということです。) 延享時の遷宮による現社殿も、その意匠を受け継いだと考えられています。 ●出雲大社本殿の背面  とにかく大きい! 屋根には反りがありますが、これは後世の改変と考えられています。 また、屋根上の千木は、構造部材とは無関係な所謂「置千木」になっていますが、 これも元は破風の材がそのまま屋根上まで伸びていたと考えられています。 それにしても、三百年近い時代を経た材木の風格が何とも言えません。 柱も梁もシンプルで巨大、何とも迫力がありました。 階を上り、広い縁を左回りに一周して内部の拝観となります。 神座のある側の壁の側を通る時には、何だかドキドキしましたね。 正面では、向かって右側の扉も、左側の蔀戸も開け放たれていました。 前面の縁で一旦座って、神職から簡単な説明を受けます。 その後、順に移動して扉位置からも中を見ることができました。 幸運にも最前列になり、天井画などをつぶさに見ることができました。 |

|

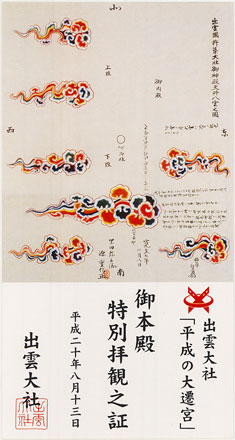

| ●特別拝観で頂いたしおりと証 |

|

結局、朝早く訪れたお陰で、朝一番に拝観することができました。 人数が多いということで、前倒しで7:30から拝観開始となりました。 タクシーの運転手さんから聞いた話や、周囲の声から判断するに、 遠方から訪れている人も多かったようです。 内部は畳敷きになっていて、奥は一段上がった上段となっています。 本殿中央には心御柱が鎮座します。とにかく太い! 心御柱の径は三尺六寸(約1.1メートル)あります。 棟を支える宇豆柱も太いのですが、心御柱は別格ですね。 |

|

| 平面は“田の字”のようになっています。この形式から、住宅の形式に近いとも言われています。 入り口(向かって右側)の前方に当たる柱間は間仕切壁で、神座(御内殿)の目隠しとなっています。 (出雲大社ホームページの境内・建築案内の御本殿の所に平面図などが掲載されています) 良く知られたことですが、神座は西向き(稲佐浜の方向)を向いていて、参拝者から見ると、 祭神が横を向いている形になっています。色々の解釈はあるようですが、本当の理由は不明です。 神座(内殿)は白木の流造のように見えました。ただし、秘仏の御前立ではないですが、 見えているのは謂わば御前立で、その内側に本当の内殿があるのかもしれません。 なお、御神体については色々な伝説もあるのですが、それはまた別の話ですね。 また、心御柱は梁下までしか達しておらず、棟は二本の宇豆柱で支えられています。 これらのことから、心御柱の役目は構造的なものではなく、 信仰に関わる象徴的なものであったと考えられています。 天井に描かれた「八雲之図」は、その色の鮮やかさに驚かされました。 やはり、ほとんど外気に触れることもなかったからなのでしょう。 上に示した拝観の証にも写し図が示されていますが、さらに鮮やかな印象でした。 特に緑や青が美しかったです。 八雲の図(七つしか描かれていない)の意味や雲のたなびく方向の意味などは、 今では謎となってしまったようです。 (かつては口伝等で伝えられていたのかも知れません) いや。素晴らしかったです。 建築は巨大なのですが、威圧的ではなく、意外にも おおらかで親しみやすい雰囲気さえ感じました。 |

|

| ●末社東十九社  瑞垣の外側、東西二箇所にある末社です。 本殿と同じく延享度の造営。重要文化財。 全国から集まった八百万の神さまの宿泊所です。 形式は十九間社流造、なんか凄いね。神様ホテル。 通常は各地の神様の遙拝所という位置付けらしいです。 ●摂社素鵞社(そがのやしろ)  本殿の北方、八雲山の麓に鎮座。素戔嗚尊を祀る。 おそらく延享度の造営。重要文化財。 外観は普通の大社造ですが、心御柱は省略され、神座は正面向きです。 明治十四年(1881)の遷宮では御仮殿とされたようです。 出雲大社にはこの他にも数多くの摂社・末社が存在します。 瑞垣内の摂社天前社、御向社、筑紫社、門神社は重要文化財です。 また、十九社の傍らにある摂社氏社や末社釜社も重要文化財です。 この他、宝庫や神饌所、銅鳥居、荒垣の外にある会所も重要文化財です。 |

|

●彰古館 大正三年(1914)竣工の史料館。 なかなか趣のある?不思議な施設です。 (出雲大社ホームページの境内・建築案内にも載っていない) 何と言うか、やる気があるのか無いのか判断できない物件です。 良くある私設の民俗資料館などと同じ雰囲気が……。 二階には一応興味深い資料(文書や明治期の図版など)もあるのですが、 一階に展示されているのが、崇敬者の寄贈した無数の大黒様と言う所がなんとも。 ●拝殿  出雲大社の拝殿です。今は御仮殿として神様がいらっしゃる所です。 昭和28年(1953)に焼失した拝殿を再建したもの。昭和34年(1959)竣工。 出雲大社建築の研究で知られる福山敏男博士が設計しました。 写真で見る限りでは、旧拝殿とは形が異なるようです。 ●神楽殿  西門から境内を出た所にあります。 神楽や祈祷を行う場所です。中はとても広い。 巨大な注連縄があります。重さは5トンもあるそうです。 注連縄に硬貨を差そうと何度も投げ上げる人達です。 ●発掘された巨大な宇豆柱  島根県立古代出雲歴史博物館の展示物の一つ。 大社の境内(八脚門あたり)で発掘された本殿の遺構。 三本一組の巨大な柱脚が出てきてしまったんですね。 社伝にある高さ十六丈の巨大本殿については、かつては 懐疑的な見方が主流だったのですが、これが実際に発掘されて 出雲大社の古代の姿に関する研究の動向は一変しました。 これについて書き出すと長くなってしまうので、今回はここで止めておきます。 古代出雲歴史博物館内には、複数の復原案が展示されています。 どれがホンモノに近いか、考えてみるのも楽しいでしょう。 この博物館は出雲大社の東側すぐの場所にあります。 開館したばかりで、綺麗だし立派です。 展示品も荒神谷の銅剣群や加茂岩倉の銅鐸など超一流です。 出雲大社参拝の折りには是非訪れてみて下さい。 ミュージアムグッズも中々のレベル。 併設されたカフェはその名も「阿礼」です。 (神話シアターに登場した阿礼はおじいちゃんでしたが) |

|

| メインイベントの本殿拝観+αはこれにて終了〜。 それでは、その他の出雲大社関連施設と日御碕探訪記へ続きます。 |

|